La Robe-paon, une inspiration anglo-japonaise à la Whistler

Les œuvres d'Aubrey Beardsley s'inspirent des estampes japonaises et de son confrère Whistler, dont il admire le talent.

Le Japon s'ouvre à nouveau au monde à partir des années 1950 et 1960, et plus intensément pendant l'ère Meiji (1868-1912). Participant à de nombreuses expositions à l'échelle mondiale, le pays tend à montrer son art et sa culture. Celles-ci inspirent les artistes européens qui en adoptent les codes ; cette vague d'inspiration est qualifiée de « japonisme ». A l'exposition universelle de 1862, qui prend place à Londres, des centaines d'objets de la collection du diplomate du Japon Sir Rutherford Alcock sont exposés et remarqués. Cinq ans plus tard, à Paris, le Japon possède son propre pavillon lors de l'exposition universelle, et la grande vente d'objets japonais témoigne de l'intérêt pour le pays, particulièrement de la part des collectionneurs et artistes.

James Abbott McNeill Whistler (1834-1903) est un peintre américain très connu pour son attrait pour le Japon. Dans ses peintures, il adopte des compositions claires et dissymétriques. Le raffinement des portraits qu'il réalise se niche dans les détails textiles, les motifs floraux et les objets japonais rapportés. Aussi, ses paysages s'inspirent des étendues des gravures sur bois japonaises et sont souvent paisibles, propices à la méditation.

Aubrey Beardsley déconstruit lui aussi la composition classique apprise lors de sa formation aux beaux-arts. Elle se veut moins rigide, dans la fluidité des lignes et du mouvement. Aussi, il agrémente ses illustrations de motifs floraux, largement développés dans les estampes japonaises.

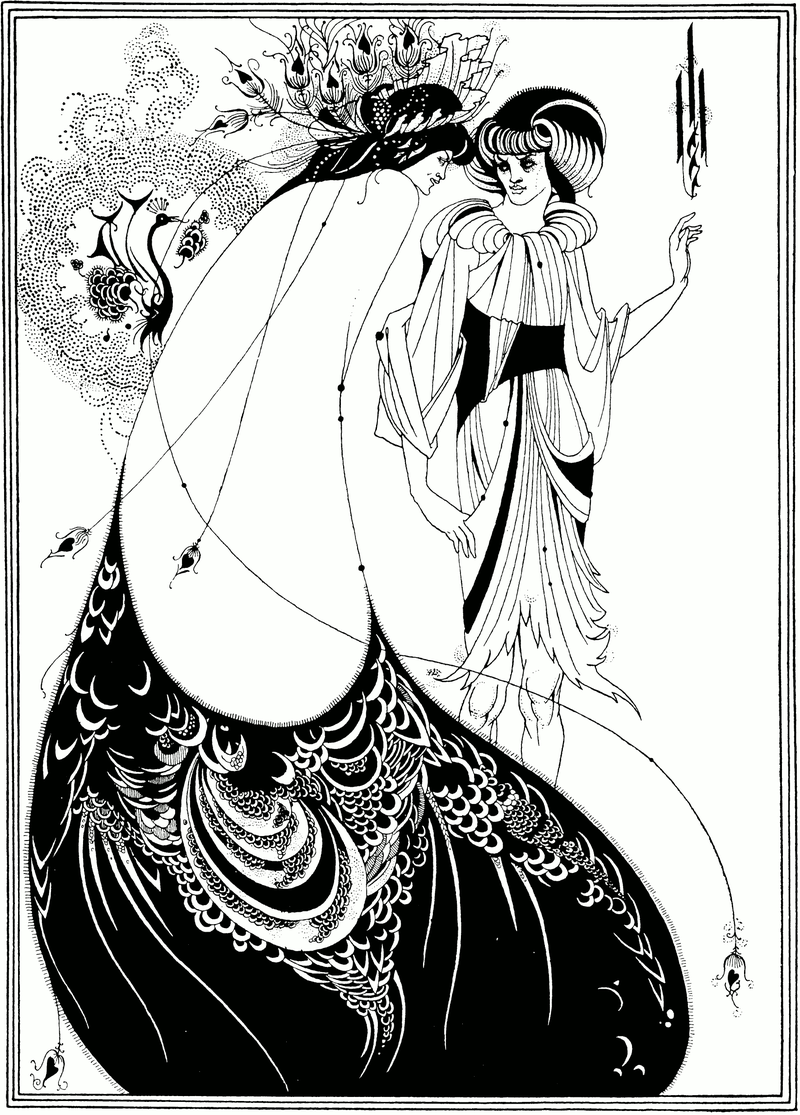

Une œuvre particulièrement marquée par son œil connaisseur du travail de Whistler est La Robe-paon, illustration réalisée en 1893 pour Salomé d'Oscar Wilde. Les deux femmes représentées se font face mais leurs visages expressifs restent distincts. Le corps de la femme de trois quarts dos au spectateur est entièrement recouvert d'un manteau à la partie basse noire ornée de motifs d'écailles. La disposition des plumes, s'imbriquant les unes les autres entre elles, forme l'extrémité du plumage d'un paon. La coiffe de ce même personnage est agrémentée de plumes de paon, dont les lignes dirigent le regard en bas de l'œuvre, sur le détail du manteau. Aussi, un motif d'oiseau a été ajouté à gauche en arrière plan de l'illustration.

Cette illustration n'est pas sans rappeler la Chambre du Paon réalisée par James Abott McNeill Whistler. Présent sur le chantier du manoir de l'important Frederick Richards Leyland en 1876, le peintre est amené à travailler sur le décor de la salle à manger, souhaitée dans un style anglo-japonais. Sur l'une des portes de la pièce sont représentés deux paons dorés, de dos et de profil, dont le riche plumage apparaît distinctement. Dans ces deux œuvres, la silhouette longiligne et serpentine des deux figures, leur orientation et leur motif peuvent donc être mis en parallèle dans leur traitement.

Whistler vit en Europe, entre Londres et Paris, et les deux hommes se rencontrent à Paris en 1893. Beardsley réalise d'ailleurs une caricature de Whistler suite à leur rencontre, un dessin qui ne plaît pas au peintre mais ne l'empêche pas d'apprécier Beardsley plus tard, et de reconnaître son talent d'illustrateur. Dans La Rope-paon, Aubrey Beardsley use du caractère imbu de lui-même que l'on attribue au paon pour symboliser la vanité de la femme qu'il représente.